美國T86免稅政策終結、小額包裹通道收緊、中國商品關稅飆升至245%...最近跨境圈的朋友們,特別是做美國市場的賣家,都糾結得不行:

美國這攤子還能不能繼續搞?是堅守,還是趕緊轉戰東南亞、歐洲、拉美?

但你可能沒意識到——越是這種風聲鶴唳的時刻,越是拉開差距的好時機。

就像巴菲特那句老生常談但特別有用的話:“別人恐懼時我貪婪。”

在大家都退的時候,你如果能逆風布局,往往是彎道超車的機會。

說到這里,有一個最近特別火、被很多大賣開始布局的方案,值得我們聊聊——那就是 “美國公司+香港公司”的跨境架構組合拳。

這個模式,很多人一聽就覺得復雜,其實拆開來看,它就是在稅務籌劃、資金流動、平臺合規三個維度上,幫你做到“避坑+提效+省錢”。

今天,小誠就和你聊聊這個架構的底層邏輯、搭建要點、合規關鍵,還有未來的趨勢判斷。

感興趣的老板們,記得點贊、轉發、收藏一下,不然找不到我您可能會后悔哦~

目錄

一、“美國+香港雙公司”架構,火啥呢?

二、怎么搭?為啥這么省稅?

三、這操作,真合規嗎?

四、各大平臺怎么玩這套?

五、為啥非得有美國公司?

說白了,這個組合的核心優勢可以用三個詞總結:省錢、好用、靈活。

01 省錢!真的能省不少!

最關鍵的一點是——通過合理安排,把美國那邊的應稅利潤控制在一個“舒服區間”,主要利潤留在香港。

而香港對境外收入是基本免稅的,稅率接近0%,這一進一出,省下來的可不止一點半點。

02 好用!平臺認的才叫香!

現在各大主流平臺(尤其是Amazon、Walmart這類美國系),對本土公司天然更友好。

有了美國公司,開戶、收款、賬號穩定性都更順,合規身份一亮出來,平臺信任度直接拉滿。

03 靈活!資金調度更輕松!

香港公司出入金自由度非常高,無論是收平臺貨款、向國內結匯,還是付廣告、付供應鏈,都能走得順順利利,關鍵是方便還少限制。

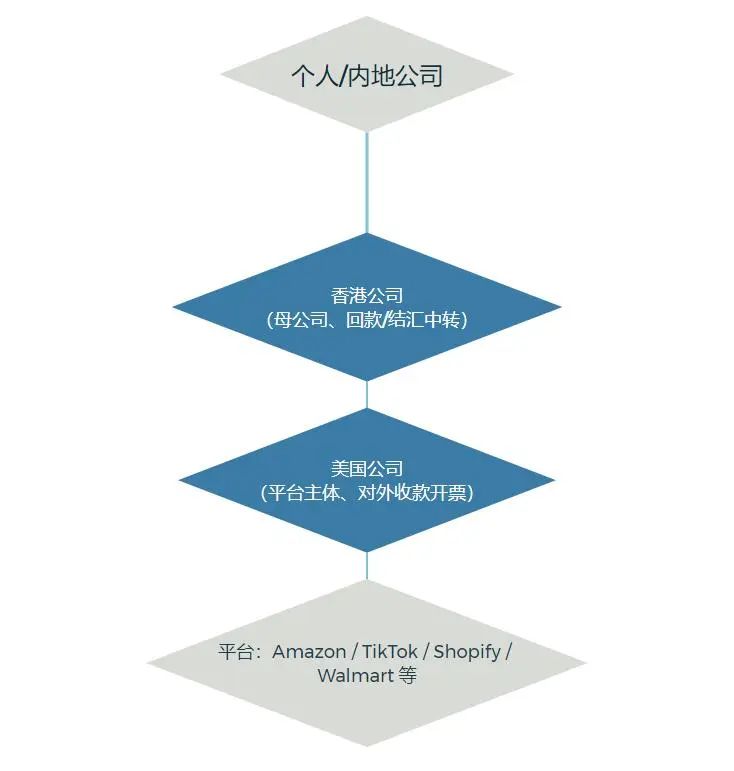

這套“美國+香港”組合拳到底咋落地?其實最常見的一種結構是這樣的:

圖丨我司

1??平臺賬號用美國公司注冊,綁定美國本地收款賬戶;

2??香港公司作為“后臺”來供貨或提供服務(比如廣告投放、客服支持等等);

3??美國公司把一部分收入“付”給香港公司,作為進貨成本或服務費。

通過這個操作,美國公司賬面上的利潤就被合理地壓低了,自然繳稅也就少了。

但是收入從美國繞去香港,不是要被美國收一層稅、香港再來一層稅?這怎么能叫省稅呢?其實不是這么理解的,給大家解釋一下:

01 美國稅怎么收?

美國企業所得稅是有點狠的。聯邦稅率是21%,還要加上各州的州稅,比如加州就是8.84%,有些州一合起來接近30%上下。

這部分確實真金白銀,如果不做結構規劃,利潤留在美國就要按這個稅率繳納,那就太心疼了。

02 香港稅收不同的點在于哪

香港的利得稅是16.5%,但香港地區采用“屬地征稅”的原則,這點不一樣。

也就是說——只有在香港本地產生的利潤才要交稅;您如果是境外賺的錢,可以申請免稅。

這就給我們留下了非常大的操作空間。比如你讓香港公司來“對外供貨”“做服務”“承擔成本”,這些收入在邏輯上都是來自境外的,那么就可以達到申請免稅的條件

舉個例子

假設您在 Amazon 上一個月收款100萬美元,我們可以這么安排:

1??向香港公司采購貨:60萬美元

2??支付廣告、客服服務費:20萬美元

3??留下運營成本(美國本地開銷如工資、報稅、注冊):20萬美元

這樣美國公司賬面只剩20萬利潤,也就是只為這部分交稅;

而香港公司收到的80萬,理論上可以零稅率保留——這一減一加,稅務負擔直接腰斬甚至更多!

輕松實現錢沒少賺,稅卻少交了,平臺又穩當合規,堪稱“三贏”。

大可放心,這不是鉆漏洞,而是合法合規的國際稅務籌劃方式。關鍵就在于——交易要真實、鏈路要清晰、成本能核實。

換句話說:您做的是實打實的生意,不是走賬的“空轉”,該簽的合同、該開的發票、該做的報稅,一樣不能少。做到這些,你這套結構就是可查、可驗、可交代的。

必備材料:

?美國公司與香港公司的采購/服務合同

?香港公司開具的正式發票(Invoice)

?成本構成及服務說明文件(證明香港公司非空殼)

?美國公司正規報稅(即使利潤低,也不能零申報)

這些資料,如果平臺或銀行抽查,或者日后做審計,這些材料可以直接證明您是合規運營。

??如果這些都沒有,稅務局可能會認定你您的交易是操控性的,那就很可能不認您香港的免稅資格了,甚至還會反過來追稅哦~

這個“美港組合拳”,主流平臺都能配合得上,關鍵是你怎么搭主體。

01 Amazon、Walmart

推薦公司主體:美國公司

原因:入駐更順利、收款更穩定、對賬也更貼平臺胃口。

02 TikTok Shop(美區)

推薦公司主體:必須美國公司

原因:TikTok 的KYC(身份審核)相當嚴格,要美國公司+美國收款賬戶才能過關。所以這個架構在TikTok上是剛需級別。

03 Shopify

推薦公司主體:都可以,但推薦美國公司

原因:綁定Stripe、PayPal、設置本地退貨地址等等,美國公司權限更全,玩法更多。

對于收款賬戶建議:平臺收款統一進美國銀行賬戶(穩),利潤部分再匯給香港公司賬戶(省)。這一收一轉,就完成了“合規+優化”的閉環操作。

一定要搞成美國公司+香港公司這種結構嗎?以前一個店鋪,一個收款賬戶,一份報表,也能正常出單發貨啊

確實,早幾年那種玩法還能通行:店鋪用個人身份注冊+收款用第三方賬戶+地址用虛擬辦公。這樣操作,省事、成本低,跑得飛快。

但現在,美國市場的運營邏輯已經徹底變天了,除了平臺政策全面收緊、稅務合規要求提高之外,最關鍵的是——中美貿易關系發生了重大變化,那些老一套的模式,真的越來越玩不下去了。

小誠之前也寫過不少文章,今天簡單給大家劃重點——未來跨境電商在美國市場的發展趨勢,可以總結為三個“必然”:

1??注冊美國實體公司,正在成為主流電商平臺入駐的標配門檻

2??搭建本地收款渠道+稅務合規,才是長久運營的基本盤

3??海外倉+本土化運營,是打造壁壘、提升溢價的關鍵路徑

現在大家已經發現,越來越多原來靠“靈活打法”起家的跨境賣家,也在轉型升級:注冊美國公司、補齊財稅體系、優化資金結構、跑通退稅流程。

這些動作,不是花架子,而是他們在搶先建立長期競爭優勢。他們已經意識到:真正能在下一輪市場洗牌中活下來的,注定是那些合規運營、敢于升級的玩家。

如果你是下面這幾類賣家,那真的別猶豫了,該上車就上車:

1??已經在Amazon/TikTok 開店,但稅務還沒規劃好的;

2??有利潤但不想全落在美國報稅的;

3??想用香港公司做品牌出海、全球控股或融資的;

4??做Shopify/獨立站,廣告費砸Facebook / Google的;

5??正在規劃美國本地倉、清關、品牌備案等更長期戰略的。

說到底,現在正是從“能跑通”到“能跑遠”的分水嶺階段。你越早搭建起合規架構,越能在接下來的市場變化中,跑得更穩、走得更遠。

所謂的“美國+香港公司”架構,絕不是某種避稅小技巧,而是成熟的跨境財稅優化方案。

如果您已經在跨境這條賽道上,或者正在準備發車,建議盡早評論或是公眾號后臺找小誠搭建起這套合規架構,期待您的詳詢~

(來源:(文章來源:公眾號:企誠境外商務通))

以上內容屬作者個人觀點,不代表雨果跨境立場!本文經原作者授權轉載,轉載需經原作者授權同意。?