美國對中國產品征收的關稅越來越高,疊加后稅率高達145%。對于不少國內傳統外貿企業來說,這已經不是“利潤縮水”那么簡單,而是“生意命懸一線”。

訂單減少、客戶流失、利潤被層層蠶食,一些工廠不得不削減產能,甚至將部分業務轉移到其他國家。而另一些更“坐不住”的廠商,則選擇了另一條路徑——走到臺前,在TikTok上自爆身份、揭秘成本、對接海外消費者。

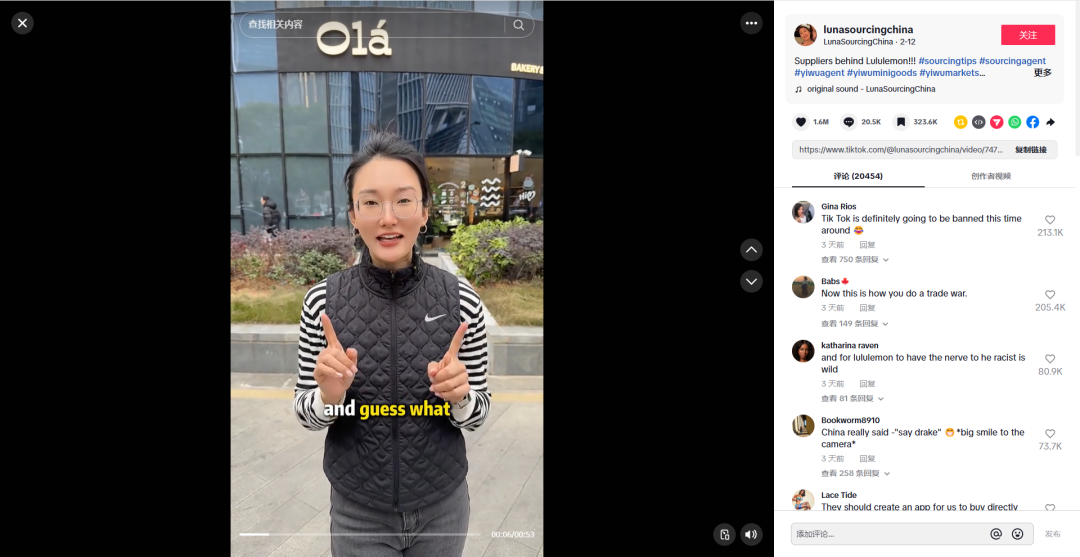

在一條爆火的視頻中,TikTok創作者@LunaSourcingChina站在一間據說是“Lululemon工廠”的門前,邊走邊講解:“這條緊身褲成本5-6美元,美國賣到100多,你們自己算算利潤。”該視頻不僅播放量超過1260萬次,還引發了評論區的“全民算賬大會”。

“原來我花100刀買的是這個價出來的?”“這得有人建個采購網站,我們直接從你這買。”不少美國消費者在評論里大呼“被騙了這么多年”。甚至還有人表示以后不再去商場,而是要靠TikTok找到“真正的生產商”。

而這些看似“自毀聲譽”的爆料行為,實際上也成為工廠們的一種另類出圈方式。在展示成本和源頭的同時,他們也用最直白的方式和全球買家建立了信任。

-過去等訂單,現在主動找客戶

如果說幾年前“外貿數字化”還只是平臺的口號,那現在的工廠已經被逼到必須自己“走出來”。

一方面,美國加征關稅讓原本利潤就薄的代工業務雪上加霜,靠老客戶、等訂單的日子越來越難過;另一方面,阿里國際站、展會、LinkedIn這些傳統渠道轉化周期越來越長,小客戶找不到,大客戶越來越謹慎,工廠必須開始思考:還能不能直接接觸海外終端?

而TikTok,剛好成了那個出口。

它不是最精準的獲客平臺,但確實是目前最低門檻、最高效率、最快反饋的一個內容窗口。有人一個月拍20條視頻,收到了來自8個國家的詢盤;也有人一條視頻起飛后,半個月就對接了3個亞馬遜大賣家來打樣。

說白了,他們不再等平臺分流量,而是用視頻主動爭奪信任。

-工廠拍視頻,不是玩內容,是在還原“信任鏈”

看過幾個爆火的工廠賬號后,會發現它們的共同點不是剪輯有多精致,而是展示細節特別克制但精準。

比如:

這種不急著賣貨、不著急報價的視頻,反而讓人更愿意停留。用戶不喜歡被推銷,但喜歡看別人認真做事。

而這一點,正是許多外貿人過去最忽視的:展示“我有工廠”本身并不能換來信任,但讓人看到“我怎么做這件產品”,信任就會一點點積累。

更重要的是,海外買家看視頻,也是在評估你有沒有能力承接訂單。他們不會因為一個視頻就付款,但他們會因為視頻覺得你靠譜、愿意聊聊看——這就夠了。

-真正有經驗的工廠,視頻里藏了“招”

有些運營做得成熟的工廠賬號,其實視頻里早就藏了非常實用的“銷售工具”:

這些看似“自然”的表達,其實都是經驗堆出來的腳本節奏,內容即銷售,只是他們不顯山不露水罷了。

-TikTok讓“找工廠”這件事徹底變了

在傳統認知里,海外買家想找中國供應商,無非兩個路徑:靠平臺關鍵詞搜,或者靠人脈慢慢問。但現在TikTok改變了這件事的邏輯:不再是“你來找我”,而是“我出現在你眼前”。

這不是渠道變化,而是認知方式的切換。

當海外小B看到一條工廠視頻,第一反應是:“原來這個東西是這樣做出來的”,第二反應是:“這個廠是不是也能做我想要的?”一旦你讓對方產生了這個第二反應,詢盤就有了可能。

而且這套方式不僅適用于服裝、箱包、五金、寵物用品,幾乎任何視覺化強、加工流程豐富的品類都有得拍。

未來的趨勢是:內容展示 + 產品能力 + 響應速度,三者結合構成新的“數字型供應商競爭力”。

-不是所有工廠都適合拍,但不拍一定落后

當然,內容并不是萬能解藥。很多工廠開始拍視頻后會經歷幾個階段:

所以如果你是一家正準備上TikTok的工廠,請記住:

-最后的話

TikTok對中國工廠來說,不是救命稻草,也不是電商圣地,而是一個重新建立信任、放大能力、對話全球客戶的起點。

你可以不做品牌、不做私域、不做直播,但你不能再躲在幕后只做代工了。

你得講故事,得讓人知道你是誰,做什么,憑什么被選中。

在今天這條供應鏈里,會講、會拍、會回應,是另一種制造能力。

圖片來源:雨果跨境

圖片來源:雨果跨境

(來源:靠海的跨境小哥Allen)

以上內容僅代表作者本人觀點,不代表雨果跨境立場!如有關于作品內容、版權或其它問題請于作品發表后的30日內與雨果跨境取得聯系。